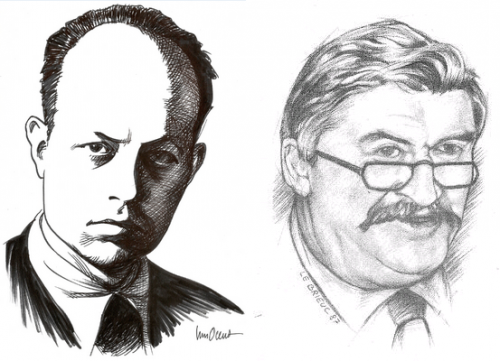

Nous reproduisons ci-dessous une chronique de Dominique Venner, cueilli sur son site et consacrée à la publication de Drieu La Rochelle dans La Pléiade et à la mort de l'écrivain et polémiste François Brigneau.

Drieu la Rochelle et François Brigneau

La publication ces jours-ci des Romans, récits et nouvelles de Pierre Drieu la Rochelle dans la Pléiade (Gallimard) revêt une signification de plus longue portée que les péripéties politiques du moment. Le grand suicidé de 1945 a bénéficié du temps qui passe, de la médiocrité de ses imitateurs, de son prestige de dandy romantique, sans compter l’amitié de Malraux, son exécuteur testamentaire. Pourtant que n’avait-on entendu quand fut publié en 1992 son Journal 1939-1945 par Gallimard ! « Les mémoires d’un dandy hitlérien » selon Bernard Le Saulx (le bien nommé) dans L’Événement du Jeudi du 23 avril 1992). « Cette lecture donne la nausée » écrivait BHL dans Le Point du 9 mai 1992. « L’ultra-fasciste se fera clouer aux portes de la grange où l’Histoire exhibe ses petits nuisibles », prophétisait sans crainte du ridicule Bertrand Poirot-Delpech, de l’Académie français, dans Le Monde du 8 mai 1992. « Détestable discours », ronchonnait le même jour François Bott, souvent mieux inspiré. « Un journal d’infamie » pour Jean-Paul Enthoven, Le Nouvel Observateur du 30 avril 1992. « Un pauvre type, sinon un triste con », renchérissait délicatement Angelo Rinardi, dans L’Express du 14 mai, 1992. Renaud Matignon n’avait pas fait tellement mieux que les autres dans Le Figaro littéraire. Les chacals hurlaient à l’unisson.

Je pensais à ce florilège de basses invectives en lisant dans un journal du soir les commentaires contrastés annonçant deux morts presque simultanées. Dans le numéro du jeudi 12 avril 2012, large photo à l’appui, le journal « de référence » titrait en première page : « La mort de Raymond Aubrac. Un grand résistant disparait à 97 ans. » L’information se poursuivait sur toute la p. 27 (consacrée aux Disparitions). Elle rendait un hommage appuyé à l’ancien agent communiste, membre de l’Union juive française pour la Paix (UJFP), dont le rôle, ainsi que celui de sa femme, Lucie Aubrac (1), reste très discuté et même suspect dans la ténébreuse affaire de Caluire (arrestation de Jean Moulin, le 21 juin 1943). Cela n’a pas empêché de célébrer ces deux personnages équivoques à l’égal de saints. Une société se juge à ses héros.

Dans la même édition du même quotidien, en haut de la p. 4 (consacrée aux Présidentielles 2012), une information était titrée : « Mort de François Brigneau, ancien milicien et cofondateur du FN ». Quel rapport avec les élections présidentielles ? François Brigneau avait rompu avec le FN depuis 1999. À la différence d’Aubrac qui, dans sa vie publique, ne fut qu’un agent actif et parfois occulte du communisme entre Caluire, Paris, Marseille, Prague et Hanoï, François Brigneau fut surtout un grand journaliste et un écrivain talentueux. Au nom de quoi son existence devrait-elle être réduite exclusivement à des engagements politiques momentanés ? C’est pourtant ce qui était retenu de nouveau dans le même journal du 18 avril, sur quatre colonnes cette fois, titrées « Figure de l’extrême droite français ». Suivait un article rédigé dans le style chaussettes à clous des fiches de police. Le journaliste de service s’était borné à recopier longuement ce que vomissent les officines de délation.

Né à Concarneau le 30 avril 1919, Emmanuel Allot est devenu François Brigneau en littérature. Il a écrit aussi sous le nom de Julien Guernec, de Coco-Bel-Oeil ou de Mathilde Cruz (pour d’hilarantes chroniques de télévision). L’écrivain était issu d’une famille de la gauche républicaine, fils d’un instituteur socialiste, dont il partageait les idées. Après la défaite de 1940, comme tant d’autres hommes de gauche, il évolua vers le maréchalisme, puis la collaboration franco-allemande. Engagé par bravade dans la Milice après le débarquement de Normandie (8 juin 1944) alors que les « carottes étaient cuites », il n’eut aucune action, échappa miraculeusement aux exécutions sommaires de l’Épuration sauvage. Il fut bouclé à Fresnes pour une grosse année sur la foi d’un dossier vide. Ce qu’il vécut alors à proximité du couloir de la mort, près de l’écrivain et poète Robert Brasillach, fusillé le 6 février 1945, devait le marquer à jamais (2). Il n’avait guère plus de vingt ans.

Plus tard, dans un livre de souvenirs, Mon après-guerre (Éditions du Clan, 1976), il a narré avec talent son expérience cruelle de l’Épuration et ses difficiles débuts professionnels. Parmi d’innombrables aventures, ses futurs grands reportages au Katanga ou en Algérie, il révèle aussi pudiquement sa rencontre avec la femme de sa vie, mère de ses cinq enfants, la délicieuse Sabine, nièce de Georges Suarez, le premier écrivain fusillé à la Libération. Cela créait des liens… Plus tard, leur petite maison de Saint-Cloud fut à moitié démolie par un attentat de gens qui leur voulait du bien.

Avec une gouaille ironique qui fait son charme, Mon après-guerre retrace les tribulations du jeune journaliste aussi doué que réprouvé, devant qui les portes se fermaient en raison de son passé. Il eut quand même la chance d’être accueilli par Antoine Blondin, devenu son ami, par Pierre Boutang, Roger Nimier, Jacques Perret et d’anciens camelots du roi, une famille politique qui n’était pourtant pas la sienne. Il en a gardé un souvenir ému qui va plus loin qu’on ne le croit.

Au lendemain de la guerre, rappelle Brigneau, « comme les autres formations politiques françaises, l’A.F. a explosé. Des camelots, il y en a eu partout, de 1940 à 1945 : à Londres, à Alger, dans les Maquis, déportés dans les camps allemands, à Vichy, dans la Milice, dans la L.V.F., et même dans la Waffen, emprisonnés par milliers dans les prisons de la Liberté, ou enfouis dans les charniers de la Résistance. Certains sont morts qui portaient l’uniforme américain et d’autres le casque allemand. Seule une petite minorité d’initiés et d’intellectuels s’est tenue, pendant quatre ans, en équilibre instable sur la ligne de crête pour la simple raison qu’il est difficile de garder la balance égale entre ceux qui vous tuent et ceux qui vous protègent. Dans le désordre, les puissants remous de la guerre et de la guerre civile, dans l’affrontement général des hommes et des idées, des passions, des intérêts et des races, l’A.F. a perdu son unité politique. Mais elle a gardé son unité sentimentale et les haines communes qui soudent plus encore que les amours partagées. Dans l’Europe des vaincus, ajoute Brigneau, c’est la seule Eglise qui soit encore debout, une Eglise bombardée, sans évêque ni pape, une Eglise où les fidèles ne suivent plus les mêmes rites et n’ont plus les mêmes prières, mais une Eglise tout de même, fraternelle, chaude, vivante, vibrante de musique et de ferveur. »

Superbe tableau ! Je crois que jamais rien n’a été écrit en peu de mots de plus profond et sans doute de plus vrai sur la vieille A.F. de ce temps-là, ce qui voudrait pour d’autres communautés fidèles. Et celui qui traçait ces lignes, il faut le souligner, n’avait jamais été maurrassien : « Je suis trop européen et pas assez romain », précisait Brigneau. Cela donne du prix à son témoignage. Ce qu’il dit ce cette « Eglise bombardée, sans évêque ni pape… mais une Eglise tout de même, fraternelle, chaude, vivante, vibrante de musique et de ferveur », suggère en moi comme une image de ce que j’ai appelé « le corps mystique » de ceux qui entrent en politique comme on entre en religion (Le Choc de l’Histoire) par opposition à ceux qu’attirent les ambitions de la politique, avec leurs contraintes cyniques ou sordides, souvent très éloignées de l’idéal.

Revenons à François Brigneau. Il fut l’un des plus grands journalistes et pamphlétaires de sa génération contribuant par sa faconde pamphlétaire au succès de l’hebdomadaire Minute de la grande époque, qui tirait chaque semaine à 250 000 exemplaire sur la direction de Jean-François Devay. La richissime Mme Sinclair, épouse DSK, en sait quelques chose qui fit férocement condamner Brigneau pour une saillie assez peu méchante, dont elle aurait pu rire si l’humour et non la haine l’avait habitée.

De fait, le bougre avait le rire volontiers carnassier pour se moquer de ceux qu’il n’aimait pas. Tout en collaborant à la « grande presse » des années 1950-1960, France-Dimanche, Paris-Presse, L’Aurore et d’autres, il écrivait des romans noirs que n’aurait pas renié Michel Audiard. Ils lui valurent le Grand prix de la littérature policière en 1954 pour La Beauté qui meurt. Il s’offrit même le plaisir de provoquer une émeute de papier dans l’édition d’extrême gauche un an avant sa mort, quand les Editions Baleine rééditèrent en 2010 son Paul Monopol (1949) sous le titre rénové Faut toutes les buter. Un certain Didier Daeninckx (surnommé Didier Dénonce par Patrick Besson) en avala son encrier, ne voulant pas cohabiter avec un « écrivain fasciste », dont ce fut l’ultime pied de nez avant de tirer sa révérence.

Dans un monde littéraire devenu terne, nombriliste et compassé, François Brigneau a longtemps fait passer l’esprit vif d’un anarchisme de droite qui se fait rare. Cela lui restera. Il a été inhumé au cimetière de Saint-Cloud en présence de quelques amis et sans service religieux. Tout comme sa femme Sabine, l’écrivain qui aimait bien le courage de Mgr Lefèvre, était resté pour sa part un fidèle mécréant.

Dominique Venner (Le site de Dominique Venner, 24 avril 2012)